Psychanalyse et environnement : une rencontre manquée ?

Le lundi 16 mai à 20h : Le groupe ARPP – EBP « Psychanalyse et Environnement

La mutation climatique est une crise des fondements qui interpelle les racines de notre vision du monde. Comment la psychanalyse peut-elle prendre une place dans ce qui pourrait être une transition vers de nouveaux horizons : de sens, d’être au monde et de société?

A l’idée de « Futur » associé à un mouvement d’extension, se substitue la représentation d’un « A-venir ». Quelque chose, un inconnu qui vient vers nous et qui n’est pas très réjouissant. La crise sanitaire actuelle, avec ses effets psychiques et intersubjectifs, en lien avec cette mutation climatique et le rapport destructeur que l’homme a noué avec son environnement, en est un exemple interpellant.

Comment sortir de l’aliénation d’un « lien parasitique » à notre environnement et du danger pour l’humain de « s’adapter à n’importe quoi », y compris à la crise environnementale, est la question que se pose Luc Magnenat. Comment penser un monde au sein duquel la précarité, l’indétermination devient la condition de notre temps ? Nous n’avons en effet pas de récits, pas d’histoires pour nous guider. Face aux angoisses très primitives que cet état de fait mobilise, nous souhaitons tenter d’ouvrir des voies d’exploration, dans notre travail clinique comme dans le travail de culture, du côté de ce qui permettrait de restaurer une « viabilité » pour l’humain et son environnement. Qu’est ce qui pourrait nous servir de guide, face à l’indétermination ?

Si pour certains, l’homme est trop « coupé » de la nature, pour d’autres, il est trop « dedans » impactant son « ontologie » ( cf M. Serres, H. Arendt). Cette coupure soutient notre omnipotence, le déni de notre appartenance au monde biologique, de nos limites et passagèreté. L’artificialisation de la nature par l’homme, quant à elle, ferait que celle-ci serait comme aliénée à son inconscient et plus particulièrement ses parties les plus folles (Luc Magnenat). Or, les enchevêtrements du vivant produisent et sont indispensables à la vie.

Nous réinterrogerons dès lors les frontières de l’humain et son environnement – l’un et l’autre se co-constituant – au travers des travaux de psychanalystes (par exemple J. Press, Winnicott, J. Bleger, Bion et mis en perspective avec les travaux d’anthropologues (A. Tzing, Ph. Descola, F. Laplantine). Tous nous ouvrent des pistes d’exploration pour penser l’enchevêtrement, l’interdépendance, la contingence, les perturbations et transformations dans la clinique individuelle et dans le champ du collectif sur un double versant : tant du côté des ressources créatives et des potentialités que de l’aliénation.

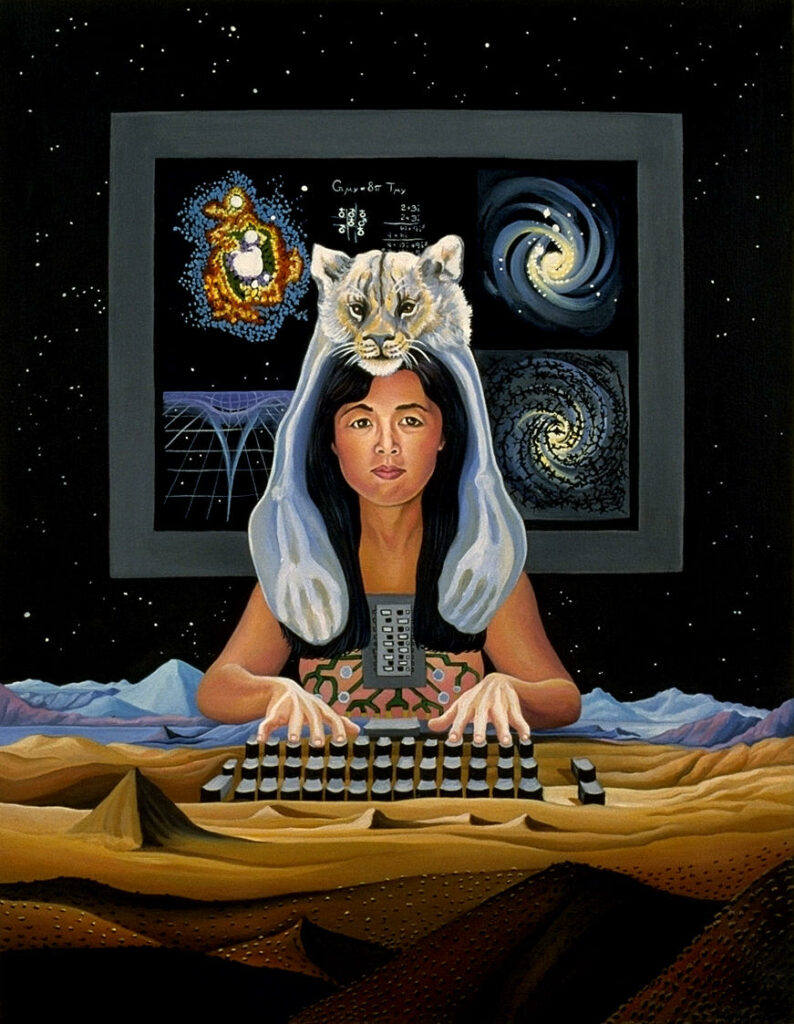

Penser notre place dans le monde vivant impliquerait de laisser advenir notre moi poétique. L’art d’observer le vivant nous ouvre des pistes pour construire de nouveaux imaginaires comme ressources potentielles dans une situation indéterminée et précaire.

Anne Verougstraete (EBP) & Valérie Leemans (ARPP)