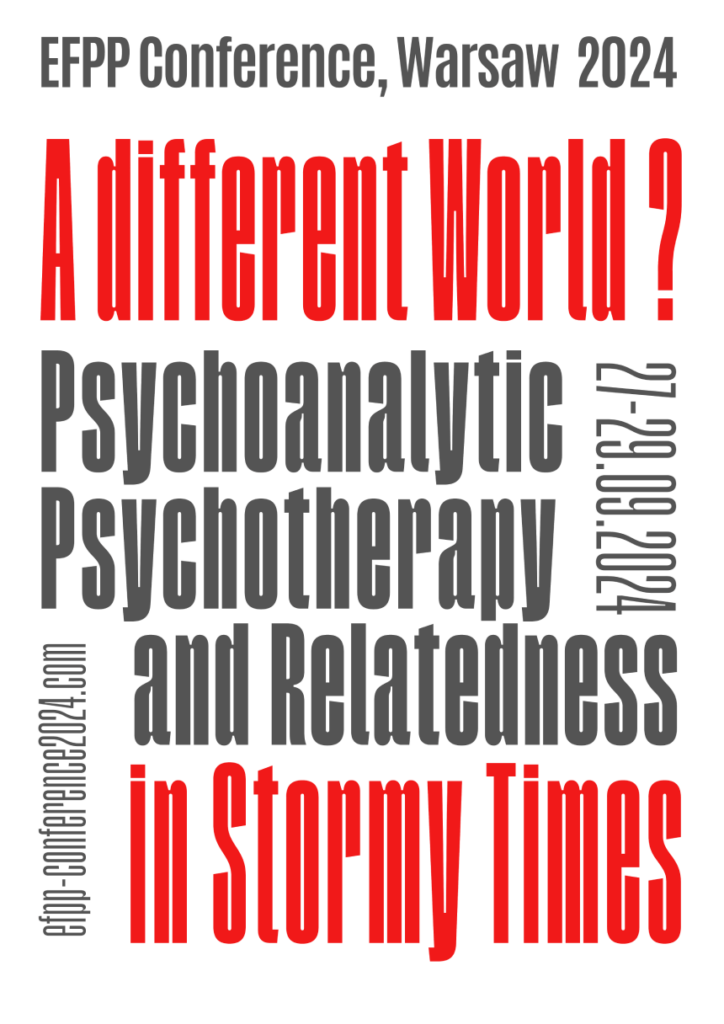

Retour de la conférence de L’EFPP à Varsovie, du 27 au 29 novembre par C. Hauzoul

La conférence EFPP Varsovie 27-29/9 2024 – Une expérience transformatrice

A different world ?

Psychoanalytic Psychotherapy and Relatedness in Stormy Times

C’est donc Varsovie qui nous a accueillis cette fois, dans une organisation impeccable, proposant un contenu scientifique presque pléthorique, sans négliger aucunement les nourritures terrestres !

Une conférence riche en apport intellectuel et en partage émotionnel, dont l’ambiance illustrait bien le thème.

S’y sont retrouvés plus de 330 participants issus de 30 pays. Parmi ceux-ci Israël, le Liban, la Russie, l’Ukraine, les États-Unis le Japon et aussi…4 belges.

Ambiance polyphonique donc, où une tonalité de souffrance, de tension et d’angoisse perceptible le premier jour, a pu relativement évoluer vers plus d’apaisement et de vécu d’appartenance au fil du déroulement des journées, du travail commun et de ce qui a pu s’y exprimer et s’y déposer. Ceci dans un cadre qui s’est avéré suffisamment contenant du fait des valeurs qui nous réunissent au sein de l’EFPP et de l’organisation finement structurée.

Un programme chargé et diversifié comprenant :

– des conférences plénières, sub-plénières, de nombreux workshops et papers ;

– diverses expériences de groupe : petits groupes de discussion et de « digestion », grands groupes d’expression libre et « social dreaming », où les rêves sont interprétés en résonance avec le climat social ambiant (voir ci-dessous).

Vous trouverez ci-dessous les thèmes des conférences en séances plénières, dont les textes vous seront transmis dès que les auteurs le permettront, ainsi qu’un aperçu des différentes activités.

Abstracts des plénières

PSYCHOTHÉRAPIE DES EXPÉRIENCES INSUPPORTABLES :

CRISES ET NOUVEAUX DÉPARTS

DR. AVI BERMAN

Le terme « insupportable » suggère une expérience subjective d’excès, de « trop », une accumulation accablante de détresse.

Cette expérience peut amener l’individu à sa limite subjective, indiquant le début de la transformation d’une sur-adaptation à des relations de détresse. Pour reprendre les termes de Ferenczi (1933), il s’agit de la transition d’un comportement autoplastique adaptatif (un changement intérieur) à un comportement alloplastique (changement de la réalité interpersonnelle).

En effet, la réaction d’une personne à l’expérience insupportable peut se traduire par la formation d’une nouvelle attitude dans relations interpersonnelles, comme l’arrêt des comportements d’apaisement ou l’attente d’une réciprocité, au point d’imposer des conditions à la poursuite de la relation. Ces processus peuvent donner lieu à de nouveaux départs (Balint, 1968).

Cependant, dans de nombreux cas, l’expérience insupportable est brute, régressive et non formulée (Stern, 1997), ce qui déclenche des réactions spontanées, parfois incontrôlables.

Elle peut nécessiter un traitement ultérieur et une verbalisation.

Le rôle de la psychothérapie dans ce contexte est crucial, car elle permet une connexion intersubjective avec une autre personne qui est prête à devenir un témoin empathique de la détresse du patient et de la tempête émotionnelle qui fait rage.

Comme l’expérience de l’insupportable peut être turbulente et écrasante, elle peut s’imposer au

thérapeute et le faire participer à la tourmente mentale du patient. Dans son contre-transfert, le thérapeute peut craindre les dommages qu’il pourrait causer au patient sous les auspices du traitement qui est censé l’aider et le soigner. En conséquence, la peur du thérapeute peut être perçue (consciemment ou non) par le patient comme une insatisfaction à l’égard de son comportement interpersonnel. En conséquence, le patient peut cesser ses mouvements et revenir à la suradaptation autoplastique.

Dans cette présentation, je discuterai de la façon dont la psychothérapie psychanalytique dans les situations insupportables peut aider à transformer cette expérience en discours et à traiter l’expression de la souffrance de manière à transformer la tempête en un impact transformateur sur les relations interpersonnelles.

L’expérience insupportable peut advenir lors d’un événement intrapersonnel, interpersonnel, voire collectif. Elle peut également être en lien avec des positions sociopolitiques. C’est pourquoi la thérapie de groupe peut revêtir une utilité particulière. Dans le cadre d’une thérapie de groupe,

ce processus a lieu entre les participants. L’expérience insupportable peut être recréée dans l’ « ici et maintenant » du groupe. Dans un environnement qui comprend identifications et réserves,

l’expression de l’expérience insupportable est contenue par certains participants. Elle crée également un défi de contenance pour les autres et peut susciter l’expression de contre-expériences insupportables.

La transformation, la modulation, de ces expériences dans le sens d’une influence mutuelle peut commencer dans ces moments-là.

La présentation comprendra des exemples cliniques issus du domaine de la psychothérapie psychanalytique et du domaine de l’analyse de groupe.

Avi Berman, Ph. D., est psychologue clinicien, psychanalyste, analyste de formation et analyste de groupe. Il est membre de l’Institut de psychanalyse contemporaine de Tel-Aviv et de l’Institut israélien d’analyse de groupe.

Il est l’initiateur et le cofondateur de l’Institut israélien d’analyse de groupe et son premier président. Il dirige la filière de psychothérapie de groupe du programme de psychothérapie de l’université de Tel-Aviv. Il est co-auteur de « Victimhood, Vengefulness, and the culture of Forgiveness » (avec Ivan Urlic et Miriam Berger).

Il est co-éditeur de « Sibling Relations and the Horizontal Axis in Theory and Practice ». (Routledge, 2022)avec Smadar Ashuach et co-éditeur de « Tolerance – a concept in crisis » (Routledge, en cours d’impression)avec Gila Ofer.

LE MONDE EN CRISE

KATARZYNA SKRZYPEK

Cet article tente de décrire la réalité dans laquelle nous vivons, les dangers extrêmes auxquels nous sommes confrontés et leur impact sur notre psychisme.

Afin de comprendre comment la réalité externe interagit avec la réalité interne, l’auteur se réfère à la notion d’atmosphère, un concept des analystes hongrois Tihamer Bako et Katalin Zana, qui,

s’inspirant de la théorie des champs, décrivent un espace d’interaction entre le personnel et le social.

La peur de la guerre et la perte imminente de la nature en tant que fond éternel et indestructible, éléments influant l’atmosphère qui nous entoure aujourd’hui, sont reflétés, ainsi qu’une tendance générale à l’apathie à l’égard de la crise environnementale.

La pensée de Winnicott sur le caractère impitoyable de l’homme et sur le développement de la capacité d’inquiétude est utilisée pour tenter de comprendre notre incapacité à réaliser les changements nécessaires.

La difficulté à accepter la mort et la fuite vers l’omnipotence qui aboutit au déni de l’état catastrophique de l’environnement sont évoqués.

La question de savoir si et comment les peurs contemporaines afférentes au social pénètrent nos séances fait l’objet d’une réflexion, en mettant l’accent sur leur impact sur l’esprit du thérapeute. Une courte vignette est présentée.

Shadows are falling and I’ve been here all day

It’s too hot to sleep, time is running away

Feel like my soul has turned into steel

I’ve still got the scars that the sun didn’t heal

There’s not even room enough to be anywhere

It’s not dark yet, but it’s getting there

(Bob Dylan 1997)

Katarzyna Skrzypek est psychologue, formatrice et superviseur de la Société polonaise de psychothérapie psychanalytique (PTPP). et exerce en cabinet privé à Varsovie. Elle a été présidente

de la Société, ancienne déléguée de l’EFPP. Elle dirige des séminaires pour les candidats de la Société dans le cadre du Programme de formation à la psychothérapie psycho-analytique (PTPP).

analytique (PSP) à Varsovie. Elle est co-éditrice de « Siblings : Coexistence et

Concern, Rivalry and Envy », un livre qui rassemble certains des articles de la conférence de l’EFPP qui s’est tenue sous ce titre en 2011.

LA PSYCHANALYSE DE L’ADOLESCENT DANS UN MONDE QUI CHANGE : REFLEXION A PROPOS DU LOCKDOWN PSYCHIQUE D4UN ADOLESCENT

CATALINA BRONSTEIN

La santé mentale des enfants et des adolescents est en crise. Au-delà des problèmes internes et externes familiers qui influent sur leur santé mentale, nous devons prendre en compte l’impact de certains changements sociétaux.

Au cours des dernières années, nous avons dû faire face à plusieurs phénomènes de réalité qui se sont produits de manière inattendue : une épidémie soudaine et dévastatrice, la prise de conscience des conséquences mortelles potentielles – trop longtemps niées – du changement climatique, une immigration toujours croissante de personnes extrêmement démunies.

Parallèlement à ces changements parfois spectaculaires, le développement du Web et des médias sociaux a constitué une toile de fond significative dans l’évolution de notre quotidien.

J’explorerai certaines questions relatives à l’impact de ces évolutions sur les adolescents, en particulier lorsqu’ils sortent d’une période de latence et sont confrontés aux bouleversements internes des changements pubertaires au sein d’un monde en pleine effervescence.

Tous ces paramètres doivent être envisagés en conjonction avec des considérations sur le monde interne inconscient des pulsions, des fantasmes et des angoisses.

Je donnerai quelques vignettes pour illustrer comment la réalité objective et l’expérience subjective prennent vie dans le processus transférentiel de la relation analytique. J’aborderai plus particulièrement l’impact du lockdown et d’un « état d’esprit de lockdown interne » chez l’adolescent, en conflit entre le désir de « savoir » et le retrait dans un état de dissociation et d’évitement de la réalité.

Catalina Bronstein, MD, est membre et formatrice de la British Psychoanalytical Society et professeur invité à l’unité de psychanalyse de l’University College London. Ancienne présidente de la British Psychoanalytical Society.

Elle a suivi une formation de médecin et de spécialiste en psychiatrie à Buenos Aires. Elle est psychothérapeute pour enfants formée à la Tavistock Clinic de Londres puis est devenue psychanalyste. Elle exerce auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

Catalina Bronstein travaille au Brent Adolescent Centre à Londres et dans un cabinet privé. Elle a écrit et publié de nombreux articles. Elle a également édité un certain nombre de livres : « Kleinian Theory. A contemporary perspective’ », qui a été traduit dans de nombreuses langues. Elle a coédité avec Edna O’Shaughnessy « Attacks on linking revisited ». Elle a également coédité « The New Klein-Lacan Dialogues », “On Freud’s The Uncanny” et, en 2023, avec Sara Flanders : « Child and Adolescent Psychoanalysis in a Changing World ». Un autre livre est en préparation : ‘Neurosis and Psychosis Revisited ». Elle a été rédactrice en chef pour Londres de l’International Journal of Psychoanalysis et siège désormais au conseil d’administration et à l’exécutif de l’IJP.

L’EVOLUTION DE LA PSYCHANALYSE AU REGARD DES NOUVELLES FORMES DU COMPLEXE D’OEDIPE

ANNA M. NICOLÒ, MD.

Dans la société post-moderne, nous avons été témoins de nombreuses transformations culturelles et sociales. Dans la postmodernité, les nouvelles ressources technologiques à notre disposition nous ont connectés à différents niveaux de réalité et ont multiplié nos désirs.

Nous sommes confrontés à un monde nouveau où l’individu entre différemment en relation face au flux continu d’informations et à l’augmentation significative des relations sociales grâce à internet, relations qui excluent néanmoins la richesse et la chaleur de la présence physique.

Les multiples réalités dans lesquelles nous vivons contribuent à la création de multiples vécus de l’identité.

Il ne faut pas considérer l’identité comme une structure ou une organisation fermée, fixée une fois pour toutes ; elle évolue tout au long de la vie, en fonction du contexte qui entoure l’individu. Au cours de son développement, l’identité peut poursuivre un éventail de possibilités, plus ou moins réalisables, qui changent en fonction des perspectives.

Le corps devient alors le roc auquel s’accrocher. C’est peut-être la raison pour laquelle se multiplient de nombreuses pathologies liées au corps, comme l’anorexie, l’automutilation, les multiples chirurgies esthétiques, les variations de genre, qui sont en fin de compte des pathologies psychosociales, toutes réunies par le thème d’une attaque contre le corps.

Ces problématiques reposent également sur un sentiment de toute-puissance, la croyance que tout est possible et l’idéalisation d’un corps qui n’existe que dans les fantasmes.

L’émergence de ces pathologies psychosociales remet en débat tant la psychanalyse que la sociologie et la politique.

Certains des principes fondamentaux sur lesquels reposait la psychanalyse, du moins la plus classique, sont remis en question: l’Œdipe, le complexe de castration, la différence entre les genres et entre les sexes qui, selon la psychanalyse, donne accès à l’univers symbolique.

En effet, nous sommes confrontés à de nombreuses configurations œdipiennes. Face à elles, au fur et à mesure que les frontières s’estompent et avec l’incertitude croissante dans l’exercice des fonctions parentales, il nous faut refonder les théories avec lesquelles nous comprenons la réalité.

L’Œdipe peut plutôt être conçu comme une constellation relationnelle, qui comprend la confrontation avec l’existence de la position du tiers, séparé de la relation, tiers utile pour établir les limites de l’omnipotence et pour parer à la confusion entre les générations.

L’angoisse de castration a été redéfinie par de nombreux auteurs en termes d’angoisse de perte du phallus et donc du pouvoir masculin dans une société patriarcale.

Anna Nicolo, médecin, neuropsychiatre pour enfants, ancienne présidente de la Société italienne de psychanalyse (SPI), psychanalyste formatrice de la Société italienne de psychanalyse (SPI/IPA), psycho-analyste d’enfants et d’adolescents, psychothérapeute de couples et de familles. Au cours de sa formation et de son activité, y compris la recherche, elle a fondé de nombreuses sociétés et associations dans le domaine de la psychothérapie et de la psychothérapie psychanalytique.

Elle a favorisé la création de groupes d’étude et de recherche et la création de revues.

Elle a coordonné et organisé de nombreux congrès, conférences et séminaires.

1987 : Membre fondateur de la Société italienne de psychothérapie psychanalytique de l’enfance, de l’adolescence et du couple (SIPsIA).

2000 : Membre fondateur de la Société italienne de psychanalyse du couple et de la famille

(PCF), dont elle a été la présidente jusqu’en 2022.

Elle a participé à la fondation de l’Association internationale de psychanalyse du couple et de la famille (IACFP), dont elle est actuellement présidente.

Elle est directrice scientifique de la revue Interazioni (Franco Angeli Ed.) et a été la première directrice de l’International Review of Couple and Family Psychoanalysis (IACFP).

Membre du Comité du Forum pour la Psychanalyse des Adolescents (dont elle a été présidente de 2005 à 2011) et de la Fédération européenne de psychanalyse (FESP).

Membre du Comité d’observation clinique 3LM de l’IPA.

Membre de la Société européenne pour la psychanalyse de l’enfant et de l’adolescent (SEPEA). Membre de la Fédération européenne pour la psychothérapie psychanalytique dans le secteur public (EFPP), où elle a collaboré à la création de la section Couple-Famille. Membre honoraire du Laboratorio Italiano di Psicoanalisi Multifamiliare (LIPSIM). -Superviseur de la communauté Reverie pour jeunes psychotiques.

Quelques exemples de sub-pléinières

- The journey from despair to hope

- Suzi Shoshani (Israel)

- Pnina Rappoport (Israel)

- Ivan Urlic (Croatia)

- Integrating arts in group analysis : exploring a new matrix-language at conflictual times

- Marcia Honig (Israel)

- Time in psychoanalytic psychotherapies and group analysis – different world equals rebranding relatedness ?

- Isaura Manso Neto (Portugal)

- Margarida França (Portugal)

- Emotional, linguistic, and body movement synchrony as the foundationfor the holding environment within the psychotherapeutic relationship in stormy times

- Rafał Styła (Poland)

Quelques-uns des Ateliers et Papers :

- We are all one living organism:psychotherapist in a shared reality of collective trauma.

- Marlen Maor (Israel)

- Ofira Honig (Israel

- Integrating art in group analysis:exploring a new matrix-language at conflictual times.

- Marcia Honig (Israel)

- The troubled family in schizophrenia : challenges for multi professional treatment-planning and intervention

- Michael Stasch (Germany)

- My beautiful scars

- Anna Dyduch-Maroszek (Poland)

- Healing trauma and collective grief

- Sanem Tayman, Turkey

- Zoran Mladenovic, Serbia

- Creating reflective spaces

- Giovanni Starace, Italy

- Maja Lyon, Serbia

- Agnieszka Chrzczonowicz-Stępień, Poland

- What does Bion have to say about war and trauma

Jörg Melzer, Germany

Daniela Zampa, Italy

- Psychotherapy with body issues

Mónica Silva, Portugal

Ana Bivar, Portugal

- Psychotherapy in pandemic time

- José de Abreu Afonso, Portugal

Anna Kyprianou, France

- First steps of helping during turbulent time

- Ortal Shimon Raz, Israel

- Simone Hees, Germany

- Virtual therapy: Theoretical and clinical implications

- Clelia de Vita, Italy

- Norbert Kacprzak, Poland

- Emotional, linguistic, and body movement synchrony as the foundation for the

- holding environment within the psychotherapeutic relationship in the stormy

- times

- Rafał Styła, Poland

- Magdalena Linke-Jankowska, Poland

- Szymon Szumiał, Poland

- Evil, understanding and reconciliation in individual life, psychotherapy and

- social conflict

- Sisko Miettinen, Finland

- Do we have to change methods of intervention?

- Emilia Kruk Woźniczak, Poland

- Gianluca Biggio, Italy

- Times of conflict in the therapeutic group

- Maria Puschbeck-Raetzell, Germany

- Haim Weinberg, USA

- Fathers, sons, and the breakdown of social constructs

- Marta Bodecka-Zych, Poland

- Amit Saad, Israel

- Individuals and groups at war

- Yael Doron, Isreal

- “A long time ago in a galaxy far, far away”: Transgenerational and cross-cultur-

- al dynamics in the long-term-treatment of a latency boy – Clinical perspectives

- from individual and family therapy

- Gabriela Küll, Germany

- Psychotherapy in migration and war times

- Lida Anagnostaki, Alexandra Zaharia, Greece

- Liliane Younes, Lebanon

- Psychoanalytic work under fire

- Ruslana Rudenko, Ukraine

- Shulamit Geller, Eran Shadach, Einav Karniel, Israel

- In the name of the father: A Psychoanalytic and socio-cultural exploration of

- fathers’ role

- Nicholas Jones, UK

Maciej Chodorek, Poland

- From cohesion to coherence and “We-ness”: Advancements in group analytic

- therapy

- Sigmund Karterud, Norway

Anna Zajenkowska, Poland

Hanne Sofie Dahl, Norway

- Autistic self as a basic part of personality. The self as a form of representation.

- Autistic, transitional and symbiotic objects as tools for interaction

- Olha Mostova, Ukraine

- Looking into the mirror is hard so let’s challenge internalized misogyny to-

- gether! Women only group workshop

- Maria Puschbeck-Raetzell, Germany

- Infant observation workshop: Infant observation in today’s stormy times

- Monika Jakubowicz, Poland

- Effie Lignos Greece

- Simona Nissim, Italy

- Piret Visnapuu, Estonia

- Banality of evil and support during traumatic situations

- Olena Sedelnikova, Ukraine

Snezana Kecojevic Miljevic, Serbia

- How do we work with refugees?

- Dawid Sołominako, Poland

- Katia Dudziak, Poland

- Contemporary society and social withdrawal from clinical perspective

- Jacek Mądry, Poland

- Yoshiya Ishikawa, Japan

LA MATRICE DU « SOCIAL DREAMING »

Social Dreaming Matrix (SDM) n’est pas seulement une méthode, c’est un espace qui vous accueille. Le terme « matrice » fait référence à « un lieu à partir duquel quelque chose se développe » ». Dans cette « matrice », nous créons un espace partagé, qui permet d’explorer l’énigmatique des rêves qui se déploient dans notre inconscient personnel et social.

Notre approche nous invite à réfléchir aux aspects de l’inconscient historique, culturel et social et dans un voyage collectif. Social Dreaming constitue une innovation remarquable qui transforme le monde caché des rêves en données sociales cohérentes et susceptibles d’être discutées.

Si le monde est un village global, Social Dreaming est un moyen de comprendre son état émotionnel actuel en partageant les rêves et en associant à leur propos. La matrice du Social Dreaming est un « contenant » qui peut utiliser la communication des rêves dans un contexte social pour activer le potentiel humain. Les rêves partagés sont « autres » et donnent la parole à une préoccupation collective plutôt qu’individuelle.

Nous approchons les rêves parfois comme s’ils se limitaient à leur contenu et parfois en se penchant sur leur signification sociale, en ce compris la nécessité d’élaborer et d’influencer les relations

entre les rêveurs et les « rêveurs qui rêvent le rêve ». « Les rêves évoquent des pensées, des sentiments, des images et des sensations, laissant libre cours à l’imagination.

Les associations peuvent provenir de l’expérience personnelle, de la musique, du cinéma, de la littérature, des contes de fées, des poèmes, des blagues, et bien d’autres choses encore. Il est bénéfique pour le processus de rêve que les participants puissent se libérer des contraintes des fonctions de l’ego et se concentrer non pas sur le caractère ou la psyché du rêveur, mais sur le rêve lui-même en tant que source d’information et de transformation sociale dans un environnement véritablement ouvert et sans jugement, où toutes les pensées et tous les sentiments sont valorisés.

Traduction du texte original sur base de DeepL

GRAND GROUPE

Dans le grand groupe analytique, les participants à la conférence sont invités à partager leurs pensées, leurs sentiments, leurs rêves, leurs associations, leurs fantasmes, etc, et, surtout, à s’écouter les uns les autres et à réfléchir à ce qui a été partagé.

Les thèmes évoqués peuvent être compris comme quelque chose qui dépasse la personne ou le groupe spécifique, comme une expression des processus de la société dans son ensemble.

Alors que le petit groupe reflète, dans une certaine mesure, la famille, en traitant de la dynamique inconsciente de l’individu et du groupe, le grand groupe, quant à lui, est considéré comme le reflet de la société, de la culture et de l’organisation dont nous faisons partie. Chaque individu du grand groupe porte en lui des aspects de l’inconscient social à travers ses rêves, ses fantasmes, ses mythes, ses histoires et ses associations. Le grand groupe nous permet d’étudier et de comprendre les processus conscients et inconscients dans la société ainsi que leur impact et leur influence sur la pensée, les sentiments et les actions au niveaux social, organisationnel et systémique.

Traduction du texte original sur base de DeepL